El siete de noviembre del 2000 estrené mi primer blog, por mera suerte. Y con ello, podría decirse, mi comienzo como escritor. Vivía en Gretna, un suburbio de Nueva Orleans. La sucesión de eventos que hicieron que terminara viviendo por un año en Estados Unidos se puede remontar a que comencé la primaria a los cinco años, en vez de los seis. Mi camino tortuoso por la pubertad y mis calificaciones mediocres en secundaria convencieron a mi mamá de que aún no estaba listo para entrar al bachillerato. Aprovechando que su hermana vivía allá desde 1991 y después de un cónclave en el que no tuve elección (pero cuyo resultado me emocionaba), se decidió que viviría allí por un año. Este camino se trazó primero para mi hermano un año mayor que yo. Nuestras experiencias no pudieron ser más opuestas. Mientras que para él la adolescencia fue una de crecimiento, belleza física y hormonas correspondidas, y su estancia norteamericana fue de encerrones en el baño con güeras enérgicas, deportes y camaradería vespertina, la mía fue de un único encerrón en el cuarto de la computadora y de una pubertad tardía.

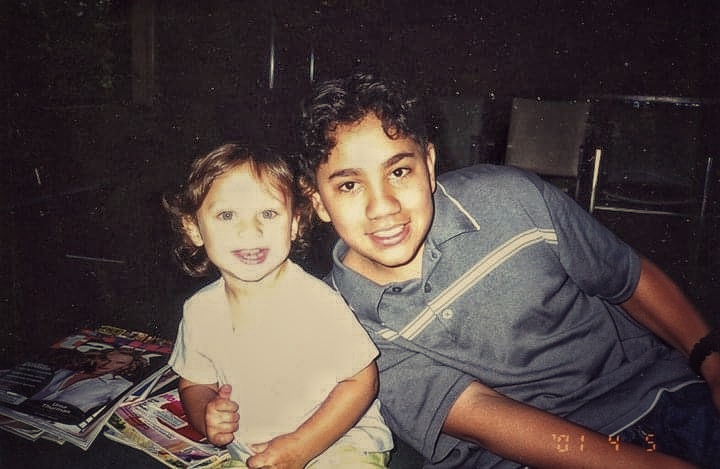

Tenía catorce años y pasaba mis tardes navegando lugares oscuros de aquel incipiente internet y mirando por la ventana. La casa donde vivía mi tía estaba casi en una esquina, sobre una intersección típica norteamericana de casas de madera ligeramente levantadas del piso, señales de stop y un sauce. Gretna tenía la característica de ser de clase media de unas calles a otras, y en la siguientes, tender hacia lo peligroso, por lo que había que tener cuidado, según. Desde la ventana del cuarto donde estaba la computadora podía ver la casa del vecino mexicano compadre de mi tía, y su esposa, una colombiana que siempre me sonreía. A contra esquina, un duplex de un sólo piso color verde lima, donde vivían dos familias afroamericanas y que sus niños pequeños siempre jugaban afuera. Una noche hubo un alboroto de ambulancias y patrullas emanando de esa casa. Un viejo había muerto. Vimos desde la ventana cómo se llevaron el cadáver envuelto en una bolsa. En la casa de a lado vivía un niño de mi edad, también afroamericano, que a veces jugaba basquetbol en su entrada. Mi hermano me dijo que jugaron juntos más de una vez. Yo nunca jugué con él. Ni con nadie. Mi única intentona deportiva mientras viví allá fue jugar fútbol. Alguna vez escribí un poema sobre ello. Pequeño y prieto apenas y fui seleccionado para el equipo B del centro deportivo del condado. Aunque en México había logrado cierto éxito como portero, las veinte cabezas que me llevaban mis coetáneos hacía imposible que algún coach con un dedo de frente dijera: este chamaco sirve para la portería. Además: adolescencia y sus dolores. Mis pies, sufriendo de crecimiento, dolían a cada paso, como si mis huesos se pelearan con sus articulaciones, como si mis metatarsianos quisieran triturarse a sí mismos. Y además: adolescencia y sus dolores emocionales. El equipo de fútbol era mixto, y Heather, la más guapa, aún seguía obsesionado con mi hermano, con quien el año previo tuvo aquel encerrón mítico. Siempre que la veía repetía lo imposible de que yo y él fuéramos hermanos, y terminaba, invariablemente, preguntándome por él. No metí ningún gol. Fueron tres meses de dolor en los pies.

No asistí a una highschool como me correspondía, si no a una escuela especializada en la enseñanza del inglés como segundo idioma. Los alumnos, en su mayoría, eran inmigrantes árabes, turcos y sudamericanos de entre 25 y 45 años. A mis catorce poco tenía qué hacer ahí. Sin embargo, siempre me sentí más cómodo en la invisibilidad que proveen los adultos que en la perniciosa presencia de los pubertos. Ahí tuve un maestro obsesionado con la literatura latinoamericana y me regaló una copia en inglés de Crónica de una muerte anunciada. Él era un tipo alto y enclenque, de pelos rizados y perpetuo olor a sudor. Recuerdo su barba mal rasurada y sus huaraches que exponían unos pies enormes y sucios. Hablaba de Gabriel García Márquez con mucha pasión. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo sentirme bien de haber leído el libro que me regaló. Había otra maestra que rozaba en la obesidad mórbida y de cachetes rojizos que siempre me preguntaba que cómo me sentía. Tuve la sospecha por mucho tiempo que me quería abrazar, que algo en mí le causaba lástima. Trataba de alimentarme a diario. Quería que comiera unos camarones muy típicos de Nueva Orleans. Siempre me negué, pero disfrutaba escucharla hablar, de su hija, de su vida. Recuerdo más el goce de su voz que lo que me decía. El día que me despedí de ella, lloró un poco y yo no entendí por qué. Mi dio su correo para que le escribiera de vez en cuando. Creo que sabía que me sentía solo porque en algún momento llegó un adolescente francés de más o menos mi edad y me preguntó si quería conocerlo. Dije que no. Que estaba cómodo en mi soledad. Pero la verdad es que pensaba en qué podría interesarle de mí a un francés que a los quince ya medía más de 1,80 y sus caireles rubios caían sobre sus hombros como un dios griego. Tal vez ella percibió mis problemas de autoestima y alienación.

En ese entorno comencé a escribir en el blog, o bitácoras, como se les llamaba en la pequeñísima comunidad hispanoparlante que escribía en línea. En su mayoría eran veinteañeros que se dedicaban de una forma u otra a los sistemas computacionales: programadores, diseñadores, etc. Después de las cuatro horas de escuela comía el lunch en el Wendy’s de enfrente. La señora que limpiaba las mesas era raquítica y pálida. Le gustaba sonreírle a los comensales, pero su boca tenía una malformidad, como si su paladar, dientes y lengua fueran una bola de plastilina polvosa, sólo escondida por unos labios cerrados. En algunos momentos sentí asco, pero nunca dejé de sonreírle de vuelta porque asumí que se requería una gran valentía que yo no tenía para sonreirle a la gente. También había un señor que comía al mismo tiempo que yo. Todos los días pedía un tazón de chili y me enfurecía que ese platillo se asemejara al concepto de chile y a los frijoles a la charra que tanto extrañaba y fuese dulce y desabrido. Hoy en día el chili es de mis comidas preferidas. Un día, mientras comía, las sirenas de varias patrullas inundaron el lugar y una de ellas se derrapó por el estacionamiento, justo frente a la ventana donde yo usualmente comía. Segundos después un hombre afroamericano delgado y sin camisa corrió y saltó encima del capó de la patrulla. Dos policías blancos salieron del carro y lo persiguieron fuera de mi línea de visión. Todos dentro del Wendy’s lo vimos como si la ventana fuera una pantalla de cine. Unos minutos después los policías reaparecieron con el sujeto esposado. Los tres esputaban maldiciones. Después del almuerzo llegaba a la casa de mi tía y cuidaba a mi prima de dos años por unas horas. Veíamos los Teletubbies juntos o muchas veces nomás se dormía a mi lado. Después, pasaba el resto de mi tarde encerrado en el cuarto de la computadora navegando por las zonas más recónditas del internet de aquella época. Había cierta inocencia aún ahí. Pese a sitios como Rotten y Ogrish, donde publicaban (y visitaba seguido) fotos y videos de cadáveres, asesinados y suicidios, permeaba un aire de innovación en ello. Algún argumento sobre la libertad de expresión que ya no me parece tan claro como en aquel entonces.

Yo era un chamaco interesado en las computadoras y gracias a ellas comencé un blog, que fue de los primeros quince en habla hispana. Recuerdo la sensación de malescribir cosas al vacío y descubrir días después que había sido leído por otras personas. Fue una arranque de energía que nunca había sentido. Ahí no importaba tanto si me sentía chaparro o inferior, o poca cosa, o malo en los deportes o incapaz de decirle al negrito de a lado que me enseñara a jugar basquet, o al francés si quería ser mi amigo. En el blog podía escribir de lo que fuera y había gente que lo disfrutaba. La vida afuera de ese cuarto me parecía inasible, sin embargo, en internet todo era posible. También tuve detractores. Adultos que por alguna razón reaccionaron en contra mía y se dedicaron a la crítica poco constructiva de mis actividades en internet. Fue un golpe duro de realidad y una advertencia que nadie supo ver de lo que terminaría siendo el internet: un lugar donde el anonimato te da oportunidad de intentar destruir una vida. Con mi endeble personalidad, sufría de pesadillas al leer los comentarios que me insultaban. Y pensé en más de una ocasión que era hora de dejar de escribir, casi al momento en que empecé. Un presagio de las vicisitudes que tendría al dedicarme a la literatura.

En ese blog nunca apareció nada de lo que escribí hoy. Hace 21 años, cuando comencé a escribir, la vida me parecía algo muy lejano. Hoy, no sé, pero no parece casualidad que en momentos difíciles regrese a donde comenzó todo: a un blog, en internet, donde no sé (ni me importa) si alguien lo leerá. Espero, eso sí, poder escribir sobre lo que me pasa y no esperar otros 21 años para entenderlo.

Relato de una época para todos difícil, cambios para los que no estamos ni preparados ni avisados. Qué bueno sería que alguien mayor, edad, nos dijera: “ Te vas a reír luego de todo esto. El más guapo o la más maja, no son mejores que tú.”

Mira de lo que uno se entera …..y 21 años después sigo siendo tu fan #1….la vida siempre nos lleva a nuestros inicios, como si fuera un círculo, volvemos al punto de partida…

Creo que fue una buena experiencia, los humanos somos iguales en esa etapa de vida, complejo y traumático. Todos no nos atrevemos a publicarlas, pero sería excelente poder hacerlo, para drenar ese ímpetu juvenil. Muy bueno.

En ocasiones, recuerdo experiencias de mi adolescencia, que parecen de una persona que ya no existe. Esto me lleva a filosofar, y al final me siento estúpido, teniendo pensamientos e ideas que no me llevan a ningún lado.

Hace poco recibí un mensaje de uno de mis ex compañeros, organizando un evento por los 20 años que se cumplen de haber estudiado juntos. Sentí nostalgia, es la prueba de que en realidad sucedió.

Llegue aquí porque me enojé con mi hermano, se llama Rodrigo. Escribí en el buscador, sin pensar “pinche Rodrigo”, y heme aquí.

Saludos.

Qué agradable casualidad que la furia contra tu hermano hiciera que pusieras el apodo que mi madre me ha dicho toda la vida. Espero hayas encontrado algo de valor en este rinconcito olvidado del internet, o al menos, algo entretenido. Muchas gracias por tu lectura.